চট্টগ্রাম, ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৪:

এক পালা বদলের কাল। এখান থেকেই আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও শিল্প গ্রহণ করেছে এক নতুন পথ। আমাদের বুদ্ধিজীবীমহল, ছাত্র-জনতা আর প্রচার মাধ্যমগুলো সাংস্কৃতিক বন্ধনকে দৃঢ় করার জন্য পালন করেছে এক বিরাট ভূমিকা। আমাদের দেশের বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য আসন্ন সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে জনগণ ও সৈনিকদের মনোভাবকে গড়ে তোলা আর আন্দোলনে দ্রুততর গতি সঞ্চরণে এদের রয়েছে এক বিরাট অবদান। জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলার একমাত্র উপাদান হচ্ছে এর সংস্কৃতি।

১৯৬৩ সালে আমি ছিলাম সামরিক গোয়েন্দা বিভাগে। সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের তদানিন্তন পরিচালক মেজর জেনারেল নওয়াজেশ আলী মালিক এক সময় আমার এলাকা পরিদর্শন করেন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল একদিন। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে কিছুটা উন্নততর করবার সরকারি অভীপ্সা সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করছিলেন তিনি। এক পর্যায়ে এ ব্যাপারে তিনি আমার অভিমত জানতে চাইলে আমি বললাম, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যদি ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করা না হয়, তাহলে দেশে প্রশাসন ব্যবস্থা চালু রাখা সরকারের পক্ষে কঠিন হবে। এর জবাবে তিনি বললেন, বাংলাদেশ যদি স্বয়ম্ভর হয় তাহলে সে আলাদা হয়ে যাবে। পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় সামরিক কর্তাদের বাংলাদেশ সম্পর্কে এটাই ছিল মনোভাব। অথচ তারাই তখন দেশটা শাসন করছিলেন। তারা চাচ্ছিলেন বাংলাদেশটাকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেউলিয়া করে রাখতে।

১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হচ্ছে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। সে সময়ে আমি ছিলাম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যার নামে গর্ববোধ করতো তেমনি একটা ব্যাটেলিয়ানের কোম্পানি কমান্ডার। সেই ব্যাটেলিয়ান এখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীরও গর্বের বস্তু। খেমকারান রণাঙ্গনের বেদিয়ানে তখন আমরা যুদ্ধ করেছিলাম। সেখানে আমাদের ব্যাটেলিয়ান বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছিল। এই ব্যাটেলিয়ানই লাভ করেছিল পাকবাহিনীর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বাধিক বীরত্ব পদক।

ব্যাটেলিয়ানের পুরস্কার বিজয়ী কোম্পানি ছিল আমার কোম্পানি আলফা কোম্পানি। এই কোম্পানি যুদ্ধ করেছিল ভারতীয় সপ্তদশ রাজপুত, উনবিংশ মারাঠা লাইট ইনফ্যান্ট্রি, ষোড়শ পাঞ্জাব ও সপ্তম লাইট ক্যাভালরীর (সাজোয়া বহর) বিরুদ্ধে। এই কোম্পানির জওয়ানরা এককভাবে এবং সম্মিলিতভাবে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে, ঘায়েল করেছে প্রতিপক্ষকে। বহুসংখ্যক প্রতিপক্ষকে হতাহত করে, যুদ্ধবন্দি হিসেবে আটক করে এই কোম্পানি অর্জন করেছিল সৈনিক সুলভ মর্যাদা, প্রশংসা। যুদ্ধবিরতির সময় বিভিন্ন সুযোগে আমি দেখা করেছিলাম বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় অফিসার ও সৈনিকের সাথে। আমি তখন তাদের সাথে কোলাকুলি করেছি, হাত মিলিয়েছি। আমার ভালো লাগতো তাদের সাথে হাত মেলাতে। কেননা আমি তখন দেখেছিলাম, তারাও অত্যন্ত উঁচু মানের সৈনিক। আমরা তখন মত বিনিময় করেছিলাম। সৈনিক হিসেবেই আমাদের মাঝে একটা হৃদ্যতাও গড়ে উঠেছিল, আমরা বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলাম। এই প্রীতিই দীর্ঘদিন পর বাংলাদেশে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে পাশাপাশি ভাই-এর মত দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করতে উদ্বুদ্ধ করেছে আমাদের।

পাকিস্তানীরা ভাবতো বাঙালীরা ভালো সৈনিক নয়। খেমকারানের যুদ্ধে তাদের এই বদ্ধমূল ধারণা ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। পাকিস্তানী বাহিনীর সবার কাছেই আমরা ছিলাম তখন ঈর্ষার পাত্র। সে যুদ্ধে এমন একটা ঘটনাও ঘটেনি যেখানে বাঙালী জওয়ানরা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেছে। ভারতের সাথে সেই সংঘর্ষে বহুক্ষেত্রে পাকিস্তানীরাই বরং লেজ গুটিয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে। সে সময় পাকিস্তানীদের সমন্বয়ে গঠিত পাক-বাহিনীর এক প্রথম শ্রেণির সাঁজোয়া ডিভিশনই নিম্নমানের ট্যাংকের অধিকারী ভারতীয় বাহিনীর হাতে নাস্তানাবুদ হয়েছিল। এসব কিছুতে পাকিস্তানীরা বিচলিত হয়ে পড়েছিল। বাঙালী সৈনিকদের ক্ষমতা উপলব্ধি করে হৃদকম্পন জেগেছিল তাদের।

এই যুদ্ধে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর বাঙালী পাইলটরাও অর্জন করেছিল প্রচুর সুনাম। এসব কিছুই চোখ খুলে দিয়েছিল বাঙালী জনগণের, তারাও আস্থাশীল হয়ে উঠেছিল তাদের বাঙালী সৈনিকদের বীরত্বের প্রতি। বাঙালী সৈনিকের বীরত্ব ও দক্ষতার প্রশংসা হয়েছিল তখন বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদপত্রে, উল্লেখ করা হয়েছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নাম। এ নাম আজ বাংলাদেশেরও এক পরম প্রিয় সম্পদ।

এসব কিছুর পরিণতিতে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বাহিনী গ্রহণ করলো এক গোপন পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা ঠিক করলো প্রতিরক্ষা বাহিনীতে বাঙালীদের আনুপাতিক হার কমাতে হবে। তারা তাদের এই গোপন পরিকল্পনা পুরোপুরিভাবে কার্যকরী করলো। কিন্তু এই গোপন তথ্য আমাদের কাছে গোপন ছিল না।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছিল আমাদের মনে। বাঙালী সৈনিকদের মনে। বিমান বাহিনীর বাঙালী জওয়ানদের মনে। আমরা তখনই বুঝেছিলাম, বিশ্বের যে কোনো বাহিনীর মোকাবিলায়ই আমরা সক্ষম।

জানুয়ারি মাসে আমি নিযুক্ত হয়েছিলাম পাকিস্তান সামরিক একাডেমীতে প্রশিক্ষকের পদে। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি একদিন শিক্ষক হলাম। মনে রইলো শুধু যুদ্ধের স্মৃতি। সামরিক একাডেমীতে শুরু হলো আমার শিক্ষক জীবন। পাকিস্তানীদের আমি সমরবিদ্যায় পারদর্শী করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। আর সেই বর্বররা এই বিদ্যাকে কাজে লাগালো আমারই দেশের নিরস্ত্র জনতার বিরুদ্ধে এক পাশবিক যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়ে।

সামরিক একাডেমিতে থাকাকালে আমি সম্মুখীন হয়েছি শুধু নিকৃষ্ট অভিজ্ঞতার। সেখানে দেখেছি বাঙালী ক্যাডেটদের প্রতি পাকিস্তানীদের একই অজ্ঞতার ঐতিহ্যবাহী প্রতিচ্ছবি। অবৈধ উপায়ে পাকিস্তানীদের দেখেছি বাঙালী ক্যাডেটদের কোণঠাসা করতে। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন যেমন, আমি যখন শিক্ষক হলাম তখনো তেমনিভাবেই বাঙালী ক্যাডেটদের ভাগ্যে জুটতো শুধু অবহেলা, অবজ্ঞা আর ঘৃণা। আন্তঃসার্ভিস নির্বাচনী বোর্ডে গ্রহণ করা হতো নিম্নমানের বাঙালী ছেলেদের, ভালো ছেলেদের নেওয়া হতো না ক্যাডেটরূপে। রাজনৈতিক মতাদর্শ আর দরিদ্র পরিবারের নামে প্রত্যাখ্যান করা হতো তাদের। এর সবকিছুই আমাকে ব্যথিত করতো। এই সামরিক একাডেমীতেই পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে আমার মন বিদ্রোহ করলো। একাডেমীর গ্রন্থাগারে সংগৃহীত ছিল সব বিষয়ের ভালো ভালো বই। আমি জ্ঞানার্জনের এই সুযোগ গ্রহণ করলাম। আমি ব্যাপক পড়াশোনা করলাম। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে, বৃটিশ ঐতিহাসিকরা এটাকে আখ্যায়িত করেছিল বিদ্রোহ হিসেবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা বিদ্রোহ ছিল না, এটা ছিল এক মুক্তিযুদ্ধ। ভারতের জন্যে স্বাধীনতার যুদ্ধ।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর তথাকথিত সামরিক যুদ্ধজীবীদের সাথেও মাঝে মাঝে আমার আলোচনা হতো। তাদের পরিকল্পনা ছিল আরো কয়েক দশক কোটি কোটি জাগ্রত বাঙালীকে দাবিয়ে রাখার। কিন্তু আমি বিশ্বাস করলাম, বাংলাদেশের জনগণ আর ঘুমিয়ে নেই। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের পরিণতিই ছিল এর জ্বলন্ত প্রমাণ। স্বাধীনতার জন্য আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে এটাও ছিল একটা সুস্পষ্ট অঙ্গুলি সংকেত। এই মামলার পরিণতি এক করে দিল বাঙালী সৈনিক, নাবিক ও বৈমানিকদের। বাংলাদেশের জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে গেল তারা। তাদের উপর পাকিস্তান সরকারের চাপিয়ে দেওয়া সব বিধিনিষেধ ঝেড়ে ফেলা হলো। এক কণ্ঠে সোচ্চার হলো তারা মাতৃভূমির স্বাধীনতার দাবিতে। ইসলামাবাদের যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং অস্ত্র তুলে নেওয়ার মধ্যেই যে আমাদের দেশের, বাংলাদেশের কল্যাণ নিহিত তাতে আর কোনো সন্দেহই ছিল না আমাদের মনে। এটাও আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামের আরেক দিক দর্শন। এ সময় থেকেই এ ব্যাপারে আমরা মোটামুটিভাবে খোলাখুলি আলোচনাও শুরু করেছিলাম।

১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে আমাকে নিয়োগ করা হলো জয়দেবপুরে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়নে আমি ছিলাম সেখানে সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। আমাদের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল আবদুল কাইয়ুম ছিল একজন পাকিস্তানী। একদিন ময়মনসিংহের এক ভোজসভায় ধমকের সুরে সে ঘোষণা করলো, বাংলাদেশের জনগণ যদি সদাচরণ না করে তাহলে সামরিক আইনের সত্যিকার ও নির্মম বিকাশ এখানে ঘটানো হবে। আর তাতে হবে প্রচুর রক্তপাত। এই ভোজসভায় কয়েকজন বেসামরিক ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিলেন। তাদের মাঝে ছিলেন ময়মনসিংহের তদানিন্তন ডেপুটি কমিশনার জনাব মোকাম্মেল। লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাইয়ুমের এই দম্ভোক্তি আমাদের বিস্মিত করলো। এর আগে কাইয়ুম এক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল। ইসলামাবাদে পাকিস্তানী নীতি নির্ধারকদের সাথে সংযোগ ছিল তার। তার মুখে তার পুরনো প্রভুদের মনের কথাই ভাষা পেয়েছে তাই আমি ভাবছিলাম। পরবর্তী সময়ে এ ব্যাপারে আমি তাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করি। এবং এর কথা থেকে আমার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সে যা বলেছে তা জেনেশুনেই বলেছে। উপযুক্ত সময়ে কার্যকরী করার জন্য সামরিক ব্যবস্থার এক পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। আর কাইয়ুম সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আমি এতে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ি। এই সময়ে আমি একদিন চতুর্দশ ডিভিশনের সদর দফতরে যাই। জিএসও-১ (গোয়েন্দা) লে. কর্নেল তাজ আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের কয়েকজন সম্পর্কে আমার কাছে অনেক কিছু জানতে চায়। আমি তার এসব তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য কি জিজ্ঞাসা করি। সে আমাকে জানায় যে, তারা বাঙালী নেতাদের জীবনী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করছে। আমি বারবার তাকে জিজ্ঞেস করি, এসব খুঁটিনাটির প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের জবাবে সে জানায়, ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক গতিধারায় এগুলো কাজে লাগবে।

১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে আমাকে নিয়োগ করা হলো চট্টগ্রামে। এবার ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটেলিয়নের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। এর কয়েক দিন পর আমাকে ঢাকা যেতে হয়। নির্বাচনের সময়টায় আমি ছিলাম ক্যান্টনমেন্টে। প্রথম থেকেই পাকিস্তানী অফিসাররা মনে করতো, চূড়ান্ত বিজয় তাদেরই হবে। কিন্তু নির্বাচনের দ্বিতীয় দিনেই তাদের মুখে আমি দেখলাম হতাশার সুস্পষ্ট ছাপ। ঢাকায় অবস্থানকারী পাকিস্তানী সিনিয়র অফিসারদের মুখে দেখলাম আমি আতংকের ছবি। তাদের এই আতংকের কারণও আমার অজানা ছিল না। শীঘ্রই জনগণ গণতন্ত্র ফিরে পাবে, এই আশায় আমরা বাঙালী অফিসাররা তখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম।

চট্টগ্রামে আমরা ব্যস্ত ছিলাম অষ্টম ব্যাটেলিয়ানকে গড়ে তোলার কাজে। এটা ছিল রেজিমেন্টের তরুণতম ব্যাটেলিয়ন। এটার ঘাঁটি ছিল ষোলশহর বাজারে। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে এই ব্যাটেলিয়নকে পাকিস্তানের খারিয়ানে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এর জন্য আমাদের সেখানে পাঠাতে হয়েছিল দু’শ জওয়ানের এক অগ্রগামী দল। অন্যরা ছিল একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের সৈনিক। আমাদের তখন যে সব অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে ছিল তিনশ পুরনো ৩০৩ রাইফেল, চারটা এলএমজি ও দুটি তিন ইঞ্চি মর্টার। গোলাবারুদের পরিমাণও ছিল নগণ্য। আমাদের এন্টি ট্যাংক বা ভারী মেশিনগান ছিল না। ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে বাংলাদেশে যখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিস্ফোরনোম্মুখ হয়ে উঠছিল, তখন আমি একদিন খবর পেলাম, তৃতীয় কমান্ডো ব্যাটেলিয়নের সৈনিকরা চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিহারীদের বাড়িতে বাস করতে শুরু করেছে। খবর নিয়ে আমি আরো জানলাম, কমান্ডোরা বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ নিয়ে বিহারী বাড়িগুলোতে জমা করেছে এবং রাতের অন্ধকারে বিপুল সংখ্যায় তরুণ বিহারীদের সামরিক ট্রেনিং দিচ্ছে। এসব কিছু থেকে এরা যে ভয়ানক রকমের অশুভ একটা কিছু করবে তার সুস্পষ্ট আভাসই আমরা পেলাম।

তারপর এলো ১লা মার্চ। শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সারা দেশে শুরু হলো ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন। এর পরদিন দাঙ্গা হলো। বিহারীরা হামলা করেছিল এক শান্তিপূর্ণ মিছিলে, এর থেকেই ব্যাপক গোলযোগের সূচনা হলো।

এই সময়ে আমার ব্যাটেলিয়নের এনসিওরা আমাকে জানালো প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিংশতিতম বালুচ রেজিমেন্টের জওয়ানরা বেসামরিক পোশাক পরে, বেসামরিক ট্রাকে করে কোথায় যেন যায়। তারা ফিরে আসে আবার শেষ রাতের দিকে। আমি উৎসুক হলাম। লোক লাগালাম খবর নিতে। খবর নিয়ে জানলাম প্রতি রাতেই তারা যায় কতকগুলো নির্দিষ্ট বাঙালী পাড়ায় নির্বিচারে হত্যা করে সেখানে বাঙালীদের। এই সময় প্রতিদিনই ছুরিকাহত বাঙালিকে হাসপাতালে ভর্তি হতেও শোনা যায়। এই সময়ে আমাদের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জানজুয়া আমার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখার জন্যেও লোক লাগায়। মাঝে মাঝেই তার লোকেরা যেয়ে আমার সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে শুরু করে। আমরা তখন আশংকা করছিলাম, আমাদের হয়ত নিরস্ত্র করা হবে। আমি আমার মনোভাব দমন করে কাজ করে যাই এবং তাদের উদ্যোগ ব্যর্থ করে দেয়ার সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করি। বাঙালী হত্যা ও বাঙালী দোকানপাটে তাদের অগ্নিসংযোগের ঘটনা ক্রমেই বাড়তে থাকে। আমাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করা হলে আমি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবো কর্নেল (তখন মেজর) শওকতও আমার কাছে তা জানতে চান। ক্যাপ্টেন শমসের মবিন এবং মেজর খালেকুজ্জামান আমাকে জানান যে স্বাধীনতার জন্য আমি যদি অস্ত্র তুলে নেই তাহলে তারাও দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না। ক্যাপ্টেন অলি আহমদ আমাদের মাঝে খবর আদান প্রদান করতেন। জেসিও এবং এনসিওরাও দলে দলে বিভক্ত হয়ে আমার কাছে বিভিন্ন স্থানে জমা হতে থাকলো। তারাও আমাকে জানায় যে কিছু একটা না করলে বাঙালী জাতি চিরদিনের জন্যে দাসে পরিণত হবে। আমি নীরবে তাদের কথা শুনতাম। কিন্তু আমি ঠিক করেছিলাম, উপযুক্ত সময় এলেই আমি মুখ খুলবো। সম্ভবত ৪ঠা মার্চে আমি ক্যাপ্টেন অলি আহমদকে ডেকে নেই। আমাদের ছিল সেটা প্রথম বৈঠক। আমি তাকে সোজাসুজি বললাম, সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। আমাদের সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। ক্যাপ্টেন আহমদও আমার সাথে একমত হন। আমরা পরিকল্পনা তৈরি করি এবং প্রতিদিনই আলোচনা বৈঠকে মিলিত হতে শুরু করি।

৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ভাষণ আমাদের কাছে এক গ্রীন সিগন্যাল বলে মনো হলো। আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্তরূপ দিলাম। কিন্তু তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে তা জানালাম না। বাঙালী ও পাকিস্তানী সৈনিকদের মাঝেও উত্তেজনা ক্রমেই চরমে উঠছিল।

১৩ই মার্চ শুরু হলো বঙ্গবন্ধুর সাথে ইয়াহিয়ার আলোচনা। আমরা সবাই ক্ষণিকের জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমরা আশা করলাম পাকিস্তানী নেতারা যুক্তি মানবে এবং পরিস্থিতির উন্নতি হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পাকিস্তানীদের সামরিক প্রস্তুতি হ্রাস না পেয়ে দিন দিনই বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো। প্রতিদিনই পাকিস্তান থেকে সৈন্য আমদানি করা হলো। বিভিন্নস্থানে জমা হতে থাকলো অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ। সিনিয়র পাকিস্তানী সামরিক অফিসাররা সন্দেহজনকভাবে বিভিন্ন গ্যারিসনে আসা যাওয়া শুরু করলো। চট্টগ্রামে নৌ-বাহিনীরও শক্তি বৃদ্ধি করা হলো।

১৭ই মার্চ স্টেডিয়ামে ইবিআরসির লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম আর চৌধুরী, আমি, ক্যাপ্টেন অলি আহমদ ও মেজর আমিন চৌধুরী এক গোপন বৈঠকে মিলিত হলাম। এক চূড়ান্ত যুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম। লে. কর্নেল চৌধুরীকে অনুরোধ করলাম নেতৃত্ব দিতে। দু’দিন পর ইপিআর-এর ক্যাপ্টেন (এখন মেজর) রফিক আমার বাসায় গেলেন এবং ইপিআর বাহিনীকে সঙ্গে নেয়ার প্রস্তাব দিলেন। আমরা ইপিআর বাহিনীকে আমাদের পরিকল্পনাভুক্ত করলাম।

এর মধ্যে পাকিস্তানী বাহিনীও সামরিক তৎপরতা শুরু করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। ২১শে মার্চ জেনারেল আবদুল হামিদ খান গেল চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে। চট্টগ্রামে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নই তার এই সফরের উদ্দেশ্য। সেদিন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারের ভোজসভায় জেনারেল হামিদ ২০তম বালুচ রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাতমীকে বললো- ফাতমী, সংক্ষেপে, ক্ষিপ্রগতিতে আর যত কম সম্ভব লোক ক্ষয় করে কাজ সারতে হবে। আমি এই কথাগুলো শুনেছিলাম।

২৪শে মার্চ ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ঢাকা চলে এলেন। সন্ধ্যায় পাকিস্তানী বাহিনী শক্তি প্রয়োগে চট্টগ্রাম বন্দরে যাওয়ার পথ করে নিল। জাহাজ সোয়াত থেকে অস্ত্র নামানোর জন্যেই বন্দরের দিকে ছিল তাদের এই অভিযান। পথে জনতার সাথে ঘটলো তাদের কয়েক দফা সংঘর্ষ। এতে নিহত হলো বিপুলসংখ্যক বাঙালী। সশস্ত্র সংগ্রাম যে কোনো মুহূর্তে শুরু হতে পারে, এ আমরা ধরেই নিয়েছিলাম। মানসিক দিক দিয়ে আমরা ছিলাম প্রস্তুত। পরদিন আমরা পথের ব্যারিকেড অপসারণের কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

তারপর এলো সেই কালোরাত। ২৫শে ও ২৬শে মার্চের মধ্যবর্তী কালোরাত। রাত ১টায় আমার কমান্ডিং অফিসার আমাকে নির্দেশ দিলো নৌ-বাহিনীর ট্রাকে করে চট্টগ্রাম বন্দরে যেয়ে জেনারেল আনসারীর কাছে রিপোর্ট করতে। আমার সাথে নৌ-বাহিনীর (পাকিস্তানী) প্রহরী থাকবে তাও জানানো হলো। আমি ইচ্ছা করলে আমার সাথে তিনজন লোক নিয়ে যেতে পারি। তবে আমার সাথে আমারই ব্যাটেলিয়নের একজন পাকিস্তানী অফিসারও থাকবে। অবশ্য কমান্ডিং অফিসারের মতে সে যাবে আমাকে গার্ড দিতেই। এ আদেশ পালন করা আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। আমি বন্দরে যাচ্ছি কিনা তা দেখার জন্য একজন লোক ছিল। আর বন্দরে স্বয়ং প্রতীক্ষায় ছিল জেনারেল আনসারী। হয়তো বা আমাকে চিরকালের মতোই স্বাগত জানাতে। আমরা বন্দরের পথে বেরুলাম। আগ্রাবাদে আমাদের থামতে হলো। পথে ছিল ব্যারিকেড। এই সময়ে সেখানে এলো মেজর খালেকুজ্জামান চৌধুরী। ক্যাপ্টেন অলি আহমদের কাছ থেকে এক বার্তা এসেছে। আমি রাস্তায় হাঁটছিলাম। খালেক আমাকে একটু দূরে নিয়ে গেল। কানে কানে বলল, ‘তারা ক্যান্টনমেন্ট ও শহরে সামরিক তৎপরতা শুরু করেছে। বহু বাঙালীকে ওরা হত্যা করেছে।’

এটা ছিল একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত সময়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমি বললাম, আমরা বিদ্রোহ করলাম। তুমি ষোলশহর বাজারে যাও। পাকিস্তানী অফিসারদের গ্রেফতার করো। অলি আহমদকে বলো ব্যাটেলিয়ন তৈরি রাখতে, আমি আসছি। আমি নৌ-বাহিনীর ট্রাকের কাছে ফিরে গেলাম। পাকিস্তানী অফিসার, নৌ-বাহিনীর চীফ পেটি অফিসার ও ড্রাইভারকে জানালাম যে, আমাদের আর বন্দরে যাওয়ার দরকার নেই।

এতে তাদের মনে কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না দেখে আমি পাঞ্জাবী ড্রাইভারকে ট্রাক ঘুরাতে বললাম। ভাগ্য ভালো, সে আমার আদেশ মানলো। আমরা আবার ফিরে চললাম। ষোলশহর বাজারে পৌঁছেই আমি গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে একটা রাইফেল তুলে নিলাম। পাকিস্তানী অফিসারটির দিকে তাক করে বললাম, হাত তোল। আমি তোমাকে গ্রেফতার করলাম। নৌ-বাহিনীর লোকেরা এতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো। এক মুহূর্তের মধ্যেই আমি নৌ-বাহিনীর অফিসারের দিকে রাইফেল তাক করলাম। তারা ছিল আটজন। সবাই আমার নির্দেশ মানলো এবং অস্ত্র ফেলে দিল।

আমি কমান্ডিং অফিসারের জীপ নিয়ে তার বাসার দিকে রওয়ানা দিলাম। তার বাসায় পৌঁছে হাত রাখলাম কলিংবেলে। কমান্ডিং অফিসার পাজামা পরেই বেরিয়ে এলো। খুলে দিল দরজা। ক্ষিপ্রগতিতে আমি ঘরে ঢুকে পড়লাম এবং গলাসুদ্ধ তার কলার টেনে ধরলাম। দ্রুতগতিতে আবার দরজা খুলে কর্নেলকে আমি বাইরে টেনে আনলাম। বললাম, বন্দরে পাঠিয়ে আমাকে মারতে চেয়েছিলে? এই আমি তোমাকে গ্রেফতার করলাম। এখন লক্ষ্মী সোনার মতো আমার সঙ্গে এসো। সে আমার কথা মানলো। আমি তাকে ব্যাটেলিয়নে নিয়ে এলাম। অফিসারদের মেসে যাওয়ার পথে আমি কর্নেল শওকতকে (তখন মেজর) ডাকলাম। তাকে জানালাম, আমরা বিদ্রোহ করেছি। শওকত আমার হাতে হাত মিলালো।

ব্যাটেলিয়নে ফিরে দেখলাম, সমস্ত পাকিস্তানী অফিসারকে বন্দী করে একটা ঘরে রাখা হয়েছে। আমি অফিসে গেলাম। চেষ্টা করলাম লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম আর চৌধুরীর সাথে আর মেজর রফিকের সাথে যোগাযোগ করতে। কিন্তু পারলাম না। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। তারপর রিং করলাম বেসামরিক বিভাগের টেলিফোন অপারেটরকে। তাকে অনুরোধ জানালাম, ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, কমিশনার, ডিআইজি ও আওয়ামী লীগ নেতাদের জানাতে যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটেলিয়ন বিদ্রোহ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবে তারা। এদের সবার সাথেই আমি টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কাউকেই পাইনি। তাই টেলিফোন অপারেটরের মাধ্যমেই আমি তাদের খবর দিতে চেয়েছিলাম। অপারেটর সানন্দে আমার অনুরোধ রক্ষা করতে রাজি হলো। সময় ছিল অতি মূল্যবান। আমি ব্যাটেলিয়নের অফিসার, জেসিও আর জওয়ানদের ডাকলাম। তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলাম। তারা সবই জানতো। আমি সংক্ষেপে সব বললাম এবং তাদের নির্দেশ দিলাম সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে। তারা সর্বসম্মতিক্রমে হৃষ্টচিত্তে এ আদেশ মেনে নিলো। আমি তাদের একটা সামরিক পরিকল্পনা দিলাম।

তখন রাত ২টা বেজে ১৫ মিনিট। ২৬শে মার্চ। ১৯৭১ সাল। রক্তের আখরে বাঙালীর হৃদয়ে লেখা একটি দিন। বাংলাদেশের জনগণ চিরদিন স্মরণ রাখবে এই দিনটিকে। স্মরণ রাখতে ভালোবাসবে। এই দিনটিকে তারা কোনোদিন ভুলবে না।

কো-নো-দি-ন না।

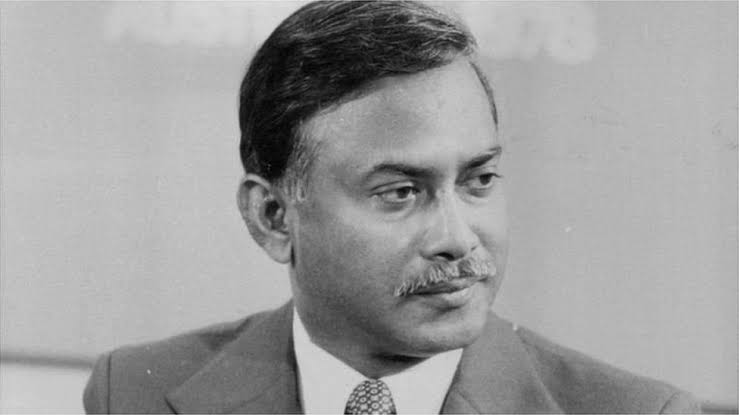

#জিয়াউর রহমান, বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা।#

@লেখাটি ‘জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট ও স্বাধীনতার ঘোষক’ গ্রন্থ থেকে নেওয়া। গ্রন্থের সম্পাদক: তারেক রহমান। প্রকাশ : ৩০ মে, ২০১৪। প্রকাশনায়: শিখড়।