চট্টগ্রাম,১৩ এপ্রিল, ২০২৪:

লক্ষ লক্ষ পাঠক ভগবদ্গীতা পড়িয়াছেন। ভগবান বলিতেছেন, “মাসানাং মার্গশীর্ষোহহং”,-আমি দ্বাদশ মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ। বঙ্গদেশে আমরা এই মাসকে ‘অগ্রহায়ণ’ বলি। ইহার অর্থ, যে মাস হায়নের (বৎসরের) অগ্র (প্রথম)। অতএব, মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ মাস এককালে এক বৎসরের প্রথম মাস গণিত হইত। অতি অল্প পাঠক এই ভগবদুত্তির তাৎপর্য অনুধাবন করিয়াছেন। অনুধাবন করিলে বুঝিতেন, এখানে আর্য কৃষ্টির এক পুরাতন ইতিহাস লুক্কায়িত আছে। কদাচিৎ কেহ জানিতে চাহেন, মার্গশীর্ষ কোন্ বৎসরের প্রথম মাস ছিল? কত কাল পূর্বে ছিল? দুইটি প্রশ্নই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যে শারদোৎসব করি, আমরা তাহার আরম্ভকাল দেখিতে পাইব। আরও দেখিব, আমাদের পূজা-পার্বণে অনেক পুরাতন ইতিহাস নিহিত নাছে। আমরা অন্ধ, দেখিতে পাই না। মনে করি, সেসব কুসংস্কার।

প্রথমে দেখি, মার্গশীর্ষ নাম কেন হইল। চন্দ্র নক্ষত্রপথে গমনাগমন করিতেছে। যে নক্ষত্রে কিম্বা নক্ষত্রের নিকটে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়, সে নক্ষত্রের নামে সে পূর্ণিমার নাম। মৃগশীর্ষ বা মৃগশিরা নামে এক নক্ষত্র আছে। সেই নক্ষত্রে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইলে সে পূর্ণিমার নাম মার্গশীর্ষী পূর্ণিমা। এইরূপ, অপর এগারটি পূর্ণিমার নাম হইয়াছে। যে মাসে মার্গশীর্ষী পূর্ণিমা হয়, সে মাসের নাম মার্গশীর্ষ। ঋগবেদের কালে মৃগের শীর্ষ বা শিরে নক্ষত্র না ধরিয়া সমগ্র নক্ষত্রকে ‘মৃগ’ বলা হইত। ইহা আমাদের পরিচিত কালপুরুষ নক্ষত্র। অগ্রহায়ণ মাসে সন্ধ্যাকালে এই নক্ষত্রে পূর্ণচন্দ্রের উদয় দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যেমন দেখিতেছি, পূর্বকালেও তেমন দেখা যাইত। নক্ষত্রের নড়চড় নাই, পূর্ণিমারও নাই। কিন্তু শীত-গ্রীষ্মাদি ঋতু শনৈঃ শনৈঃ পশ্চাদ্গামী হইতেছে। কালিদাসের বিরহী যক্ষ নব জলধরকে দূত করিয়াছিলেন। ‘আষাঢ়স্য প্রশম দিবসে’, আষাঢ় মাসের শেষ দিনে, বর্ষা- ঋতুর আরম্ভ হইয়াছিল। আমরা সেদিনকে অম্বুবাচী বলি। কালিদাস ৪১ শকের গণিত অনুসারে শ্রাবণ-ভাদ্র বর্ষাকাল ধরিয়াছেন। এখন ৮ই আষাঢ় অম্বুবাচী হইতেছে। বর্ষাঋতু ২৩ দিন পিছাইয়া আসিয়াছে কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র বৎসরে এক মাস পিছায়। মাস যেখানে, সেখানে থাকে। উত্তরায়ণ পিছায়, সকল ঋতুর আরম্ভ পিছায়।

এখন আমরা উপরের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। মার্গশীর্ষ কোন বৎসরের প্রথম মাস ছিল? ঋগবেদের কালে হিমবর্ষ ও শরৎবর্ষ, এ দুইটি বৎসর ছিল। পরে আর এক বর্ষ বসন্তবর্ষ গণিত হইতে থাকে এই তিন বর্ষের কোন্ বর্ষের আরম্ভে সন্ধ্যাকালে মৃগনক্ষত্রে পূর্ণচন্দ্রে উদয় হইত? বসন্তবর্ষ হইতে পারে না, হিমবর্ষও হইতে পারে না কারণ, ঋতু পশ্চাদ্গামী, মাস অগ্রগামী হয়। এখনও হিমঋতু পৌষে আরম্ভে আসিতে পারে নাই। অতএব, অগ্রহায়ণ মাস শরৎবর্ষের প্রথম মাস ছিল, এবং দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া শরৎঋতুর প্রথম মাস গণ্য হইত এক সময়ে অগ্রহায়ণ পূর্ণিমায় শরৎঋতুর প্রবেশ হইত, এবং আমরা যেমন শরৎ প্রবেশকে বিশেষ দিন ধরিয়া থাকি, সে পূর্ণিমাকেও তৎকালের লোকে সেরূপ বিশেষ দিন গণ্য করিত। শ্রীমদ্ভাগবতে গোপীরা অগ্রহায়ণ মাসে কাত্যায়নীব্রত করিত। কাত্যায়নী দুর্গা। অগ্রহায়ণ মাসে দুর্গাব্রত আকস্মিক নয়।

অগ্রহায়ণ পূর্ণিমায় শরৎঋতুর আরম্ভ হইলে নিশ্চয় তৎকালে আশ্বিনী পূর্ণিমায় বর্ষাঋতুর আরম্ভ হইত। আশ্বিন হইতে কার্তিক ও কার্তিক হইতে অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা, দুইমাস বর্ষাকাল ছিল। অতএব পাইতেছি, আমরা যেদিন কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা করি, সেদিন অম্বুবাচী হইত। আর, এই পুরাতন ইতিহাস লক্ষ্মীর ধ্যানে নিহিত আছে। চারি গজ শুন্ড দ্বারা চারি ঘট লইয়া লক্ষ্মীর দেহে বারি সেচ করিতেছে। অনেকে অম্বুবাচীর দিন পক্ক অন্ন ভোজন করেন না, ফল মূল খাইয়া থাকেন। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন নারিকেল চিপিটক ভক্ষণ তাহারই অনুকল্প। উপরে দেখিয়াছি, এইদিনে নব বর্ষও আরম্ভ হইত। সেই কারণে রাত্রি জাগরণ ও দ্যূত-ক্রীড়া দ্বারা নববর্ষে শুভাশুভ পরীক্ষা করা হয়। কতকাল পূর্বে আশ্বিন-পূর্ণিমায় অম্বুবাচী হইত, এখন অক্লেশে বলিতে পারি। অশ্বিনীতে পূর্ণচন্দ্র থাকিলে আশ্বিন-পূর্ণিমা। তখন এই নক্ষত্রের বিপরীত দিকে চতুর্দশ নক্ষত্রে অর্থাৎ চিত্রা নক্ষত্রে সূর্য থাকেন। অতএব, তৎকালে সূর্য চিত্রা নক্ষত্রে আসিলে অম্বুবাচী হইত। অম্বুবাচীতে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়। মহাবিষুব হইতে দক্ষিণায়নাদি ৯০ অংশ। অতএব, তৎকালে চিত্রা নক্ষত্র মহাবিষুব হইতে ৯০ অংশ দূরে ছিল। বর্তমানে মহাবিষুব হইতে চিত্রা তারা ২০৩ অংশ দূরে আছে। ইহা হইতে ৯০ অংশ বাদ দিলে ১১৩ অংশ থাকে। ৭৩ বৎসরে অয়ন ১ অংশ পশ্চাদ্গামী হইত। অতএব, ১১৩×৭৩=৮২৪৯ বৎসর পূর্বে চিত্রা নক্ষত্রে রবির দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইত।

আরও দেখিতেছি, শরৎঋতু আরম্ভের চারিমাস পরে হিমঋতু আরম্ভ হয়। অগ্রহায়ণ-পূর্ণিমায় শরৎঋতু আরম্ভ হইলে ইহার চারি- মাস পরে চৈত্র-পূর্ণিমায় হিমঋতুর আরম্ভ হইত। সেদিন রবির উত্তরায়ণ। অতএব, রবি চিত্রা নক্ষত্রে আসিলে দক্ষিণায়ন হইত।

পূর্বে দেখিয়াছি, ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শীত ঋতুর আরম্ভ হইত। দোলযাত্রায় আমরা তাহার স্মৃতি রক্ষা করিতেছি। এখানে আরও দুই সহস্র বৎসর পূর্বের, অর্থাৎ খী-পূর্ব প্রায় ছয় সহস্র বৎসর পূর্বের স্মৃতির নিদর্শন পাইতেছি।

ভারতের অতীত ইতিহাস স্মরণ করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। প্রাচীন আর্যগণ ঋতু আরম্ভে যজ্ঞ করিতেন। যাঁহারা যজ্ঞ করিতেন, তাহাঁরা ঋত্বিক। শারদ যজ্ঞদিনে আমরা এখন দেবীপূজা করিতেছি। তাহাঁরা শরৎপ্রবেশে নিশ্চয় আনন্দ অনুভব করিতেন।

কোন্ দিন বা কোন্ তিথিতে কি করিতে হইবে, কি কৃত্য, তা আমাদের পাঁজিতে লেখা থাকে। সকলের পক্ষে সকল কৃত্য নয়, সকলে সকল কৃত্য করেন না। কিন্তু হিন্দুমাত্রেরই কতকগুলি কৃত্য আছে সেগুলি সাধারণ। একটা প্রশ্ন স্বতঃ মনে আসে, কেন সেদিন সে কৃত্য কেনই বা সে কৃত্য সেরূপ। কার্যত দেখিতেছি, হেতু কি? স্মৃতিশাস্ত্র ও পুরাণ বলেন, এই দিন ইহা করিবে। কিন্তু অন্যদিন না করিয়া কে সেই দিন, এবং কেনই বা সেই কৃত্য, তাঁহার উত্তর দেন না। এই কেন- উত্তর নানা জনের বুদ্ধিতে নানা আকার ধরে। কিন্তু কেন-র কে খুঁজিতে খুঁজিতে শেষে বলিতে হয়, জানিনা; অতীত কালে, দূর অতীত কালে, কি ঘটিয়াছিল, তখনকার লোকে কি ভাবিতেন, কে জানে?

মণ্ডলাকারে নৃত্যের নাম রাস। নরনারীর একত্র মণ্ডলাকারে নৃত্য সাঁওতালদিগের মধ্যে আছে। তাহারা এই প্রকার নৃত্যকে ‘কারাম, বলে। বোধ হয়, পূর্বকালে এই প্রকার নৃত্য গোপগোপীগণের মধে প্রচলিত ছিল। এক সময়ে রাসপূর্ণিমায় বর্ষ আরম্ভ হইত। রাত্রি দ্বি প্রহরে রাসোৎসবের কাল।

সূর্যের প্রকাশ দ্বারা দিবা ভাগ হইতেছে, কিন্তু তদ্দ্বারা এক দিবা হইতে অন্য দিবা পৃথক করিতে পারা যায় না। এই হেতু পূর্বকালে রাত্রিদ্বারা দিন গণা হইত। চন্দ্র দেখিয়া চান্দ্র দিন গণনার রীতি হইয়াছিল। পূর্ণচন্দ্র সহজে বুঝিতে পারা যায়; এই হেতু বলা হইত পূর্ণিমার পর এত রাত্রি গত। আমরা বাংলাদেশে সূর্যের দিন ও মাস গণিয়া লোক-ব্যবহার করি। কিন্তু, ভারতের অধিকাংশ স্থানে পূর্বকালের রীতি চলিয়া আসিতেছে, লোক-ব্যবহারেও চান্দ্রদিন বা তিথি এবং চান্দ্র- মাস বা ‘মাস’ চলিতেছে। ‘মাস’ শব্দের মূলে ‘মাস্’ অর্থাৎ চন্দ্র। পূর্ণিমার এক নাম পৌর্ণমাসী আছে, অর্থাৎ যে তিথিতে মাস্ (চন্দ্র) পূর্ণ নয়। আমরাও প্রাচীন রীতি ছাড়িয়াও ছাড়িতে পারি নাই। যখন বলি, আজ মাসের ১০ই, তখন বলি, মাসের দশমী (তিথি)। পনর তিথিতে এক পক্ষ, দুই পক্ষের মধ্যস্থলে পর্ব অর্থাৎ সন্ধিস্থান।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমা দুই পর্ব। অর্ধরাত্রে পর্বসন্ধি। চন্দ্রের পথ আকাশে যেন বাঁধা আছে, এ নক্ষত্র সে নক্ষত্রের পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কোনও এক নক্ষত্রের নিকট হইতে গিয়া সে নক্ষত্রে ফিরিয়া আসিতে চন্দ্রের ২৮ রাত্রি লাগে। চন্দ্র যেন এক এক রাত্রি এক এক নক্ষত্রের সহিত বাস করেন। কবি দেখিলেন, নক্ষত্রগুলি কন্যা, চন্দ্রের সহিত তাহাদের বিবাহ দিলেন, চন্দ্র তারাপতি হইলেন। যে নক্ষত্রের নিকটে চন্দ্র পূর্ণ হন, সে নক্ষত্রের নামে পূর্ণিমার নাম হইল। কৃত্তিকা নক্ষত্রের নিকট কৃত্তিকা-সম্বন্ধী অর্থাৎ কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী, বিশাখার নিকটে বৈশাখী পূর্ণিমা, ইত্যাদি। অক্লেশে নক্ষত্র চিনিবার অভিপ্রায়ে নিকটবর্তী তারা লইয়া এক এক রূপ কল্পিত ও নক্ষত্র-নাম প্রচলিত হইয়াছিল।

কিন্তু প্রত্যেক নক্ষত্রের নিকটেই পূর্ণিমা হইতে পারে। কোন নক্ষত্রে পূর্ণিমাকে ‘মাসে’র শেষ বা আরম্ভ ধরা যাইবে? চন্দ্রের ন্যায় সূর্যও নক্ষত্রের পাশ দিয়া গমন করিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছেন। ছয় মাস দক্ষিণ হইতে উত্তরে, ছয় মাস উত্তর হইতে দক্ষিণে গমন করিয়া দুই অয়নে এক বৎসর পূর্ণ করিতেছেন। বৎসরের চারিটি দিনে বিশেষ আছে। উত্তরায়ণ দিনে দীর্ঘতম রাত্রি, দক্ষিণায়ন দিনে দীর্ঘতম দিবা: দুই বিষুব দিন সম-রাত্রি-দিবা। এই চারির যে-কোনও দিন বৎসর আরম্ভ ধরা যাইতে পারে। যে দিন বৎসর আরম্ভ, সে দিন মাসেরও আরম্ভ ধরিতে হইবে।

এক নক্ষত্র হইতে সেই নক্ষত্রে প্রত্যাবৃত্ত হইতে রবির ৩৬৬ দিন লাগে। সে সময়ের মধ্যে ১২টি পূর্ণিমা হইয়া আরও ১২ দিন অবশিষ্ট থাকে। দুই-তিন বৎসরে এক মাস বাড়িয়া যায়। ঋগ্বেদের ঋষিগণ এই অধিক মাস ত্যাগ করিতেন। এইরূপে ঋতুর সহিত চান্দ্রমাসে সামঞ্জস্য রাখিয়াছিলেন। মুসলমানী পাঁজিতে অধিক মাস পরিত্যাগ হয় না। এই কারণে মহরম প্রতি বৎসর এগার দিন করিয়া পিছাইতে থাকে। মহরম বৎসরের প্রথম মাস।

কিন্তু মাস দূরে রাখিয়া ঋতু পিছাইতে লাগিল, দুই সহস্র বৎসরে এক মাস (এক চাঁদ) অগ্রে গিয়া পড়িল। প্রাচীনেরা দেখিলেন, যে নক্ষত্রে অয়ন ও বিষুব পূর্বকালে হইত, এইরূপ শ্রুতি বা স্মৃতি ছিল এখন আর সে নক্ষত্রে ঘটে না। এ কি ব্যাপার! অকালে যজ্ঞকর্ম ও কৃষিকর্ম করাও চলে না। এ দুশ্চিন্তার অবধি ছিলনা। বেদের ব্রাহ্মণে ও তাহার ছায়া-স্বরূপ নানা অলৌকিক উপাখ্যানে এই আশ্চর্য ব্যাপার লিখিত হইয়াছে। যজুর্বেদের কালে ঋষিগণ ঋতু ধরিয়া বৎসরকে মধু মাধব ইত্যাদি নামে দ্বাদশ ভাগ করিলেন। তদবধি মধু ও মাধব মাসে বসন্ত হইতেছে এইরূপ অন্যান্য ঋতু।

অয়নের পশ্চাৎ চলন হেতু প্রাচীন ঋষিগণ চিন্তিত হইয়াছিলেন কিন্তু ভাগ্যে তাহাঁরা নক্ষত্রে নক্ষত্রে অয়ন বাঁধিয়াছিলেন, তাই আমর তাহাঁদের কাল নির্দেশ করিতে পারিতেছি। নিঃসঙ্কোচে বলিতেছি বেদে খ্রীষ্টের অন্ততঃ ৪০০০ বৎসর পূর্বের কথা আছে। কারণ মৃগশিরায় পূর্ণিমা হইত শরৎ ঋতুতে, অগ্রহায়ণ বৎসরের প্রথম মাস ছিল, ফাল্গুনী পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ হইত। লোকমান্য টিলক এই আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। এ ছাড়া অন্য প্রমাণ আছে, আরও পূর্বে কথাও আছে। ঋগবেদে শরৎ অর্থে বৎসর বুঝাইত; অদ্যাপি সে অর্থ সংস্কৃতে আছে।

কালজ্ঞরা দেখিলেন, কৃত্তিকা ও বিশাখায় বিষুব, মঘায় উত্তরায়ণ কৃত্তিকায় পূর্ণিমা কার্ত্তিক মাস বৎসরের প্রথম মাস হইল, বিশাখায় পূর্ণিমা বৈশাখ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ৩৫/১৯৪ কৃত্তিকা:বাসন্ত বিষুব, বিশাখায় শারদ বিষুব; কৃত্তিকায় পূর্ণিমা হইলে সূর্যকে বিশাখায় থাকিতে হইবে। আমরা এখনও বলি, বৎসরে

প্রথম মাস বৈশাখ। বহুকাল পর্যন্ত কার্ত্তিকাদি মাস-গণনা ছিল এবং আমাদের পাঁজিতে কার্ত্তিকাদি বর্ষ এখনও লিখিত হইতেছে। মিথিলার ক্ষণাব্দ কার্ত্তিক হইতে গণ্য হইত। কার্ত্তিক পূর্ণিমাই রাসপূর্ণিমা। এই কালে কুমুদ প্রস্ফুটিত হয়, অতএব কৌমুদী। মধ্য রাত্রে রাস; সে সময় নবমাস-ও নববর্ষ-প্রবেশ। সূর্য বিশাখায়। বিশাখা তারার এক প্রাচীন নাম রাধা। রাধা নামের অর্থ লক্ষ্মী। নববর্ষে কে না সৌভাগ্য কামনা করে? বিশাখার রাধা নাম তত চলিত ছিল না, অগ্রহায়ণ নামটিও চলিত হল না, এই দুই নাম গুণবাচী ছিল। কিন্তু যজুর্বেদের কালে যখন নক্ষত্রের নাম হইয়াছিল, তখন রাধা নামও হইয়াছিল। নতুবা রাধার অর্থাৎ বিশাখার পরের তারার নাম অনুরাধা হইত না। অথর্ববেদে বিশাখার নাম রাধা আছে। বিশাখার পরে অনুরাধার উদয় হয়, অনুরাধা বিশাখার অনুগমন করে। বিশাখা-নক্ষত্র দুইটি তারা। এই দুই তারা দেখিয়া বিশাখা চেনা সোজা, রাধা নামে চিনিতে পারা যায় না। কার্ত্তিক-পূর্ণিমার রাত্রে সূর্য বিশাখার সহিত মিলিত হন। বৈশাখ মাসের ঋতু-নাম মাধব; রাধা ও মাধবের মিলন হয়। যেদিকে দেখি, সেদিকেই রাধা-কৃষ্ণ আকাশে অগ্রবর্তী হইয়া মণ্ডলাকারে রাস-লীলা করেন। বলদেব শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ, তিনি রাস-লীলায় নাই। যাহাঁরা পুরাণ-বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার সহিত নানাকালে সম্পন্ন সূর্য-লীলা অনুধ্যান করিবেন, তাহাঁরা দেখিবেন, কৃষ্ণের বাল্যলীলা সূর্য-লীলার প্রতিবিম্ব।

পূর্বকালে ফাল্গুনী নক্ষত্রে রবির দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইত (দোলযাত্রা)। শ্রীকৃষ্ণের কালে আর হইত না। যে ফাল্গুনী-নক্ষত্রদ্বয় যুগল-তরুর ন্যায় দেখায়। শিশু-কৃষ্ণ সে যমলার্জুন ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। রোহিণী-নক্ষত্রে বাসন্ত-বিষুব হইত না। রোহিণী-নক্ষত্র শকটাকার। শিশু- কৃষ্ণ গোপদিগের এই দধি-বহন শকট উল্টাইয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক কর্ম দেখিয়া গোপালগণ আশ্চর্য হইয়াছেন, “দিব্যঞ্চ কর্ম ভবতঃ কিমেতৎ তাত কথ্যতাম্”-আপনার কর্ম’ ‘দিব্য’, হে তাত, এসকল কি? আপনার একি বাল-ক্রীড়া, অথচ নিন্দিত গোপকুলে জন্ম।। শ্রীকৃষ্ণ গোপালগণকে জানিতে দেন নাই, তিনি কে, এবং কেনই বা তিনি গো-পাল। সে কথা বেদের ঋষিরা বিলক্ষণ জানিতেন। গো ‘শব্দের এক অর্থ রশ্মি। বহু, পূর্বকালে প্রাচীনেরা মনে করিতেন সূর্যের রশ্মিতেই তারাগণের দীপ্তি। তারাগণই গো, সূর্য গোপ। এই কারণে তিনি গো-পাল। পুরাণকারও বিলক্ষণ জানিতেন, ই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-সম্বন্ধে লিখিলেন, “মহাত্মা সূর্য-রূপ বিষ্ণু আবির্ভূত হইলেন।”

যখন কৃষ্ণ বালক, তখন তিনি দেখিলেন, যমুনা নদীর এক হ্রদে এক ভয়ঙ্কর বিষধর নাগ বাস করে। তাহার বিষের জ্বালায় যমুনাতীরস্থ সমুদয় জ্বলিয়া গিয়াছিল। একদিন বাল-কৃষ্ণ যমুনাতীরস্থ এক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া সে হ্রদে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ কালিয় নাগ তাহাঁকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। কৃষ্ণ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। সংবাদ পাইয়া যশোদা, নন্দ ও অপর সমুদয় গোপ-গোপী সেখানে গিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। বলরাম কৃষ্ণকে স্মরণ করাইলেন, তিনি কে। তখন কৃষ্ণ স্বীয়-দেহ বন্ধনমুক্ত করিয়া কালিয় নাগের ফণায় আরোহণ পূর্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। কালিয় নাগ ও গনীগণ কৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিল। কৃষ্ণ তাহাদিগকে প্রাণে না মারিয়া সমুদ্রে গমন করিতে বলিলেন। গোপ-গোপীরা হর্ষোৎফুল্ল হইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

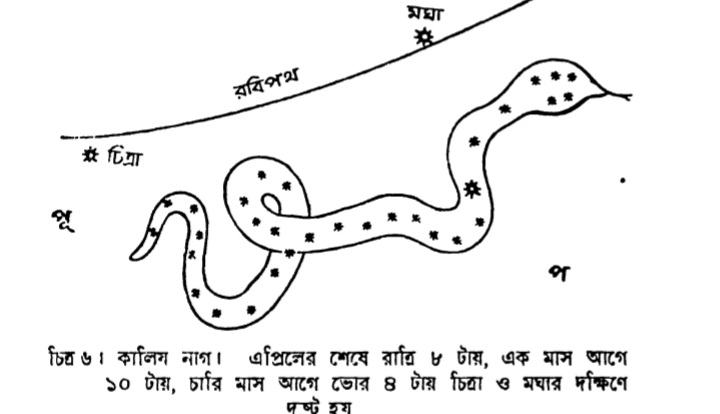

এই উপাখ্যানের মূলও ঋগ্বেদে আছে। সেখানে ইন্দ্র বৃত্র নামক গ্রহকে বধ করিতেন। বৎসর বৎসর বধ করিতেন, বৃত্র নিহত হইলে ‘ঋতু আরম্ভ হইত। অর্থাৎ, ইন্দ্র দক্ষিণায়ন দিনে বৃত্র বধ করিতেন। এখানে বৃত্রের যেটা পুচ্ছ ছিল, এখানে সেটা কালিয় নাগের ফণা হইয়াছে। অশ্লেষা-নক্ষত্র সেই ফণা। জ্যোতিষ-গ্রন্থে সূর্যের তির্যক ভ্রমণবৃত্তের মেরুর নাম কদম্ব। কৃষ্ণ সে কদম্ব হইতে ঝাঁপ দিয়া ফণায় অর্থাৎ অশ্লেষায় পড়িয়া একটি বৃত্তচাপ রচনা করিয়াছিলেন; এই চাপ অয়নাদি বৃত্তের অংশ। তিনি ফণার উপর নৃত্য করিয়াছিলেন। আমরা জানি, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন দিনে রবি দোলিত হইয়া থাকেন, সে দোলনই এখানে নৃত্য। কালিয় নাগ আকাশ-সমুদ্রে চলিয়া গিয়াছে, সে আর বর্ষাঋতু আসিবার ব্যাঘাত করে না।

চেদীদেশের এক বিখ্যাত ধর্মিষ্ঠ রাজা উপরিচর বসু এক দীর্ঘ জ্যা উত্তোলন করিয়া ইন্দ্রধ্বজ-রোপণ নামক এক উৎসব প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। কোন্ দিন রবির দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইবে, মধ্যাে ধ্বজের ছায়া দেখিয়া নিরুপিত হইত। অমাত্যাদি সহ রাজা ও প্রজাগণ এই উৎসব করিতেন। অদ্যাপি আমাদের অনেক দেশীয় রাজ্যে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। বাঁকুড়া জেলায় স্থানে স্থানে এই উৎসব চলিতেছে। নাম ইঁদ পরব। ভাদ্রমাসের শুরু-দ্বাদশীতে ইন্দ্রধনু উত্তোলিত হয়। যেকালে রোহিণী-নক্ষত্রে বাসন্ত-বিষুব দিন হইত, সে কালের স্মৃতি আমরা এখন দশহরা কৃত্য দ্বারা রক্ষা করিতেছি। জৈষ্ঠ্যে শুরু-দশমীতে দশহরা। সেদিন নববর্ষ আরম্ভ হইত। ইহার পূর্বদিন জ্যৈষ্ঠ শুরু-নবমীতে বাসন্ত-বিষুব হইত। বাসন্ত-বিষুবের তিন চান্দ্রমাস ও মাস প্রতি ১ দিন করিয়া ৩ দিন পরে রবির দক্ষিণায়ন ভাদ্র শুরু-দ্বাদশীতে এই দিন হইত এবং সেদিন ইন্দ্রধ্বজ-রোপণ উৎসব হইত। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, সেদিনে আর হয় না, দিন পিছাইয়া গিয়াছে তিনি ইন্দ্র-পূজা রহিত করিয়া নিজে উপেন্দ্র নামে খ্যাত হইলেন। এইরূপ, নানাস্থানে পুরাণকার বালকৃষ্ণের কর্মদ্বারা সূর্য-লীলা বুঝাইয়াছেন। কিন্তু, কবিত্বের এমনই শক্তি, শ্রোতা বুঝিল উপমা। শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে” বঙ্কিমবাবু আকাশের প্রতি দৃষ্টি করেন নাই, করিলে তাহাঁর কর্ম সুচারু সম্পন্ন হইত। তিনি বিশাখা তারার নাম রাধা করাইয়াও রূপকটি ত্যাগ করিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই, যে রাধা নাম বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, ভাগবত পুরাণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কিম্বা রূপক- ভেদের শঙ্কায় গুপ্ত রাখিয়াছিলেন, সে প্রাচীন নাম এবং রাধিকার প্রতিনায়িকা চন্দ্রাবলী পরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। স্মৃতি অবশ্য ছিল, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ তাহার উদ্ধার করিয়া অন্যরূপে প্রকাশ করেন। পূর্ণিমা রাত্রে চন্দ্র ও সূর্য বিপরীত দিকে থাকে। সূর্য বিশাখায়, সুতরাং চন্দ্র কৃত্তিকায়। অতএব চন্দ্রের আলী (সখী) কৃত্তিকা এবং সূর্যের সখী বিশাখা, পরস্পর প্রতিকূলই বটে। বোধ হয়, আলী আবলী হইয়া চন্দ্রাবলী নাম হইয়াছে।

কৃষ্ণের এইরূপ লীলা আকাশের সূর্য-লীলার প্রতিবিম্ব বলার এমন তাৎপর্য নয় যে, মহাভারতের দ্বারকাধিপতি কৃষ্ণ ছিলেন না, তিনি মনঃকল্পিত। তাহাঁর বাল্য ও কৈশোর কাল জানা ছিল না, তাহাঁর সময়ে তখন মহাভারত বা পুরাণ রচিত হয় নাই। বহুকাল পরে যখন প্রণীত হইল, তখন তিনি বিষ্ণুর অংশাবতার। ভানুচরিত্র তাহাঁতে আরোপ করিয়া ভক্তেরা নভোমণ্ডলে তাহাঁরই লীলা দেখিতে লাগিলেন। এসব কাহিনী থাক।

কার্ত্তিক পূর্ণিমার কৃত্য অনুসরণ করি। খ্রীঃপূর্ব ২৫০০ অব্দে যজুর্বেদের কালে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় শারদ- বিষুব ও বৈশাখী-পূর্ণিমায় বাসন্ত বিষুব হইত। তাহারই স্মৃতি রাসযাত্রার মূল হইয়াছে। এতকাল যে রাসোৎসব চলিয়া আসিতেছে, তাহা নহে। নববর্ষে বিষুব দিনে যজ্ঞ করা হইত, এবং যজ্ঞ যাহাই হউক, এক মহোৎসব। পরবর্তীকালে পুরাতন স্মৃতি রাসের আকার পাইয়াছিল। বৎসরান্তে পিতৃগণের নাম-স্মরণ বিহিত ছিল। শ্রাদ্ধে দীপদানও বিহিত। এখন শ্রাদ্ধ করা হয় না, কিন্তু উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দীপ দেওয়া হইয়া থাকে। বঙ্গেও পূর্ণিমার পূর্বরাত্রি বৈকুণ্ঠ চতুর্দশীতে ৩×১০৮টি দীপ দিবার বিধি আছে। দীপালীতে যেমন দুইটা ঘটনা মিশিয়া গিয়াছে, এখানেও তেমন হইয়াছে।

এখন এই কাহিনী শেষ করি।

“দোলযাত্রা” প্রবন্ধে দেখিয়াছি, ছয় হাজার বৎসর পূর্বের স্মৃতি তাহাতে জড়াইয়া আছে। পাঠক দেখিবেন, যে ধারা ছয় হাজার বৎসর পূর্বে ভারতখণ্ডে প্রবাহিত ছিল, তাহা স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন হইলেও কালে কালে নব নব রসযোগে নানা ছন্দে আমাদিগকে অদ্যাপি জীবন দান করিতেছে। কত কালের কত কথা কতরূপে পুরাণে ও ধর্মকৃত্যে লিপিবদ্ধ আছে, তাহা চিন্তা করিলে মনে হয় যেন আমরা আমাদের পূর্ব-পিতামহগণের পদতলে বসিয়া তাহাঁদের সহিত আলাপ করিতেছি। আমাদের তুল্য ভাগ্যবান, নপ্তা কে আছে?

#নপ্তা মানে সম্ভবত ‘উত্তরাধিকারী’

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি(১৮৫৯-১৯৫৬): শ্রী যোগেশচন্দ্রের ‘পূজা- পার্বণ’ গ্রন্থের শারদোৎসব অধ্যায়ের শেষের কিছু অংশ ও রাসযাত্রা অধ্যায়ের প্রায় মাঝ থেকে শেষ অংশ জুড়ে লেখাটি(বাংলা বছর ও মহাকাশ গণনা) তৈরি করা হয়েছে। যোগেশচন্দ্র একজন বিজ্ঞানীও। এ যাবত বাংলা বছর নিয়ে যত লেখা পড়েছি তার সাথে এই লেখার তুলনা হয় না। আমরা যেগুলো ধর্মাচার মানি, এবং মূর্তিপূজা বা দেব-দেবী এসব বিষয়কে তিনি মহাকাশের গ্রহনক্ষত্রের আচরণ- বিচরণের সাথে সমন্বয় করেছেন। দুই খণ্ডের বইটিতে প্রথম খণ্ডে পাঁচটি অধ্যায় আছে- দোলযাত্রা, শারদোৎসব, রাসযাত্রা, শ্রী সরস্বতী পূজা, বার মাসে তের পার্বণ। এর মধ্যে প্রথম তিনটি লেখা অত্যাশ্চর্য। দোলযাত্রা লেখাটি বিপুল বৈভবে সমৃদ্ধ। তিনি উদ্ভিদবিজ্ঞান নিয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করলেও পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নে অনন্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। বাংলা বছরের সাথে গ্রহনক্ষত্রের হিসাব এমনভাবে জুড়ে দিয়েছেন, একই সাথে দেব- দেবীর মাহাত্ম্যকে কাল্পনিক কোনো বিষয় নয় বলেও বোঝাতে চেয়েছেন যা পদার্থ বিজ্ঞানের ধারা ও গাণিতিক হিসাব সমন্বয় করেন। ভারত তথা বাংলায় যারা নবযুগ(১৮৫৫-১৮৬৫) আনলেন তাদের দলভুক্ত ছিলেন তিনি। বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর সাথেও কাজ করেছিলেন তিনি। ‘পূজা-পার্বণ’ গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে।