চট্টগ্রাম, ৯ মে ২০২৫:

শিলাইদহ পদ্মা ও গোরাই নদীর মোহানায় অবস্থিত। শিলাইদহের সঙ্গে পদ্মাবোটের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বোটটির নামকরণ বাবাই করেছিলেন। পদ্মানদী তাঁর বড়ো প্রিয় ছিল, তাই নাম দিলেন পদ্মাবোট।

পদ্মাবোটের সঙ্গে আমাদের পরিবারেরও কম যোগ ছিল না, বাবার সঙ্গে তো বিশেষ। তাই এই বোট সম্বন্ধে কিছু না বললে অনেক কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

বোটটির ইতিহাস আছে। প্রপিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর এটা তৈরি করান। সম্ভবত ঢাকাতে তৈরি করানো হয়- কেননা এব গড়ন ছিল ঢাকাই বজরার মতো, তবে সাধারণ বজরা অপেক্ষা আয়তন অনেক বড়ো ছিল। ঘরগুলি বেশ প্রশস্ত, বাড়ির মতো আরামে বাস করা যেতে পারত। বারোটা দাঁড় লাগত একে চালাতে। বোটটা তখন থাকত কলকাতার গঙ্গায়। মহর্ষি এই বোটে গঙ্গা হয়ে পশ্চিমে বেড়াতে যেতেন। তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ আছে, তিনি যখন ১৮৪৬ সালে এই বোটে বারাণসী যাবার জন্য রওনা হয়েছেন তখন তাঁর কাছে খবব এল লণ্ডনে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছে। তিনি সেই সংবাদ পেয়ে বোট ঘুরিয়ে ফিরে এলেন কলকাতায়। মহর্ষির ব্যবহার করা বন্ধ হলে বোটটা শিলাইদহে নিয়ে রাখা হল।

রেলগাড়ি চলবার আগে নৌকা করে সর্বত্র যাতায়াত প্রচলন ছিল। বাংলাদেশে নদীনালা, খালবিলের তো অভাব নেই। জমিদার বা ব্যবসায়ী ধনীদের তখন নানাবিধ নৌকা না রাখলে চলত না। নিজেদের ব্যবহারের জন্য বজরা থাকত। বাংলার নদীতে গভীর জল সব সময়ে পাওয়া যায় না, তাই বজরাগুলি বেশ চওড়া হলেও তাদের খোলের তলাটা সমান চ্যাপ্টামতো, খুব অল্প জল ভেঙেও যাতে সহজে যেতে পারে। সাধারণত বজরাগুলিতে বেশ বড়ো বড়ো দুটো কামরা থাকে যাতে বাড়ির যতো টেবিল চেয়ার খাট প্রভৃতি আসবাব দিয়ে সাজিয়ে রাখা যায়। ঢাকাই মিস্ত্রিরা বজরা তৈরি করতে ওস্তাদ ছিল- সেইজন্য সেখান থেকেই বজরা তৈরি করানো রীতি ছিল। জমিদারদের মধ্যে রেষারেষি চলত, কার কখানা সুন্দর বজরা আছে।

শুনেছি দিঘাপতিয়ার রাজার নাকি মার্বেল পাথরের মেঝে দেওয়া একটি প্রকাণ্ড বজরা ছিল সে আমলে। কলকাতার বড়োলোকদের মধ্যে আবার এইরকম রেষারেষি ছিল গাড়িঘোড়া নিয়ে। রেল হয়ে জলপথের ব্যবহার কমে গিয়ে নৌকার প্রয়োজনীয়তাও কমে গেল। আজকাল খুঁজে-পেতেও নদীতে একটা বজরা দেখতে পাওয়া যায় না।

পদ্মাবোটে বাবা থাকতে খুব ভালোবাসতেন। সুযোগ পেলেই চলে যেতেন তাঁর প্রিয় পদ্মাবোটে। বাড়িতে বাস করার চেয়ে বোটে থাকতে তাঁর বেশি ভালো লাগত, তার কারণ সম্ভবত বোটে তিনি নির্জনতা পেতেন, ভাবতে এবং লিখতে এমন সুযোগ আর কোথাও পেতেন না। তা ছাড়া ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াতে পারতেন। পরিবেশের অহরহ পরিবর্তন তাঁর কল্পনা-প্রিয় মনকে খোরাক জোগাত। সম্পূর্ণ নির্জনতা যখন চাইতেন, শিলাইদহের কর্মচারীদের আদেশ দিতেন কেউ যেন তাঁর কাছে না আসে।

বোট নিয়ে অনেক সময় নিরুদ্দেশভাবে চলে যেতেন এমন নিভৃতে যেখানে কেউ আর সহজে কাছে পৌঁছতে না পারে। নিঃসঙ্গ নির্জনবাস তাঁর পক্ষে একান্তই প্রয়োজন ছিল।

খরস্রোতা পদ্মানদী একদিকে, অন্য দিকে সুদূরপ্রসারিত শুভ্র বালুরাশি, নদীর সীমানা ছাড়িয়ে দূরে বহুদূরে বনরাজিনীলা একেবারে পৃথিবীর বুকের উপর নত হয়ে এসেছে। একমাত্র সঙ্গী জলচর পাখির কলধ্বনি। অপরূপ শান্ত নিভৃত পরিবেশ।

পদ্মাবোটের দান রবীন্দ্রসাহিত্যে কম নয়, এ কথা তাঁর সাহিত্য-অনুরাগীরা মানবেন নিশ্চয়ই।

জীবনের প্রথমাংশ বাবা শিলাইদহের নির্জনতায় কাটিয়েছিলেন, তার পর শেষাংশে তাঁকে থাকতে হয়েছিল শান্তিনিকেতনে জনতার মধ্যে। শিলাইদহের শ্যামলতা ও শান্তিনিকেতনের ধূসরতা এই দুই পরিবেশ সম্পূর্ণ বিপরীত। শিলাইদহের পদ্মা, তার দিগন্তপ্রসারিত বালুচর, লীলাময়ী প্রকৃতির চিরনবীনতা -এরই মাঝখানটিতে কবি তাঁর সাধনার ক্ষেত্র বেছে নিয়েছিলেন। অন্য দিকে কর্মজীবনের ক্ষেত্র ছিল শান্তিনিকেতন ও কলকাতার লোকসমাজের মধ্যে। কিন্তু শেষবয়সে তাঁর মন কি টানত না সেই বাংলার অন্তঃপুরে, যেখানে ‘মেঘস্তূপের নীচে পদ্মাতটের নীলবনরেখা দেখা যায়’, যেখানে ‘অর্ধনিমগ্ন

জনশূন্য বালুচর’, দু-ধারে ‘জলধা শস্যের খেত’, ‘প্রকৃতি যেখানে আপনার চরম পরিণতিতে পৌছে একটা কল্পলোকের মধ্যে শেষ হয়ে যায়’?

মায়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাবা আমাকে খুব অল্প বয়স থেকেই তাঁর সঙ্গে বোটে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। সেইজন্য তিনি বোটে কিভাবে থাকতেন, সেখানে তাঁর সময় কী করে কাটত, আমার কিছুটা জানা হয়ে গিয়েছিল। তাঁর সঙ্গে বোটে বেড়াতে বেড়াতে কয়েকবার বিপদের মধ্যেও পড়তে হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে ভারি একটা মজার ঘটনা মনে এল। প্রথম যেবার বোটে বাবার সঙ্গে ছিলুম, সেইবারই অথবা তার পরে সঠিক আমার মনে নেই।

ঘটনাটি এই-

দিনের শেষে সন্ধ্যার মুখে বাবা ও আমি বোটের ডেকে দুটি আরাম-চেয়ারে বসে আছি। বাবার চেয়ার ডেকের ধারে ঘেঁসে জলের খুব কাছাকাছি পাতা। উনি যেমন চুপ করে বসে থাকলে পা নাচান তেমনি ধীরে ধীরে পা দুলিয়ে চলেছেন।

পদ্মার জলে সোনাগলা রঙ ঢেলে সূর্য অস্ত’ গেছে- চার দিক নিস্তব্ধ সুন্দর।

জলে একটা ছোট্ট কিছু ফেলে দিলে যেমন শব্দ হয়, হঠাৎ তেমনি একটা শব্দ শুনতে পেলুম। বাবার দিকে চেয়ে দেখি ওঁর পা থেকে বহুপুরাতন অতিপ্রিয় কটূকি চটির একটা পাটি জলে পড়ে গেছে। ঝপাং করে জলে আর-একটা শব্দ হল, চেয়ে দেখি, বাবা ডেকে নেই, জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন চটিটাকে তুলে আনতে। স্রোতের টানে চটি অনেকদূরে ভেসে গেছে- বাবা সাঁতার কেটে তাকে ধরবার চেষ্টা করছেন। অনেকক্ষণ বাদে জল থেকে উঠে এলেন- মুখে তৃপ্তির হাসি, হাতে চটির সেই পাটিটি। ডেকের উপর চটিটা রেখে বোটের ভিতরে কাপড় ছাড়তে চলে গেলেন।

ছেলেবেলার কথা মনে এলে এই ঘটনাটি মনে আসে। আর মনে আসে বাবার আত্মভোলা ভাব।

প্রথম যেবার আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন, সেবার কুষ্টিয়ার নীচে গোরাই নদীতে বোটে গিয়ে উঠলুম। একজন ইংরেজ। তাঁর একটি স্টেশনে নামতেই বাবাকে অভ্যর্থনা করলেন তার একটি পা ছিল না। তিনিই স্টেশনমাস্টার, পরে

জানলুম। বহুকাল ধরে কুষ্টিয়া স্টেশনে তিনি ছিলেন- অতিশয় ভদ্র বলে সকলে তাঁকে খাতির করত। তাঁর একপায়ে হাঁটা দেখে ছেলেবেলায় আমার খুব ভয় করত মনে আছে।

কুষ্টিয়া শহরটি নদীর উঁচু পাড়ের উপর যেন ঝুলে আছে মনে হত। তীরবর্তী বাড়িগুলির অধিকাংশেরই ভগ্নাবস্থা। সারি সারি যেন কতকগুলি বাড়ির কঙ্কাল নদীর ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তবু বসতবাড়ির এত মায়া, লোকে তারই মধ্যে মাথা গুঁজে বসবাস করছে।

স্টেশনকে রক্ষা করার জন্য নদীর পাড়ে ইট ফেলা- তার ভিতর দিয়ে সাবধানে চলে বোটে গিয়ে উঠতে হল। সবই আমার কাছে নতুন, নৌকায় কখনো চড়ি নি, ভয়ে ভয়ে বোটে পা দিলুম। কিন্তু ঘরের মধ্যে ঢুকে ভয় ঘুচে গেল, এ যেন বাড়ির মতো মনে হল। রান্না তৈরি ছিল- ভাত আর ইলিশমাছের ঝোল। খাওয়া হয়ে গেলে, বাবা তখনি লিখতে বসে গেলেন। আমি পাশের কামরায় বসে জানলা দিয়ে সকৌতুকে নদীতে নৌকা-চলাচল ও ঘাটে জনতার দৃশ্য দেখতে লাগলুম।

বাবা এসেছিলেন ‘ঠাকুর কোম্পানি’র কাজ দেখতে। কাজকর্ম দেখতে বাবার বেশি সময় লাগত না। বোটে ফিরে এসেই আবার লেখা নিয়ে পড়তেন।

সমস্ত দিন লেখবার পর, সন্ধে হতে বোটের ডেকে আরাম-চেয়ারে গিয়ে বসতেন। আমার সঙ্গে কী কথা বলতেন কী গল্প করতেন আমার মনে নেই। বেশির ভাগ সময়ই চুপ করে বসে আমরা মুগ্ধ হয়ে সন্ধ্যার আবছায়া আলোতে নদীর দৃশ্য দেখতুম।

সূর্যাস্তে রঙিন আভা তখন পশ্চিমের আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। ছিপছিপে জেলে-ডিঙিগুলি জাল নামিয়ে দিয়ে স্রোতে ভেসে চলেছে, যেন তাদের কোনো কাজ নেই, কোনো তাড়া নেই। মাঝে মাঝে দু-একটা ভিত্তিতে জেলেরা ঝপাঝপ দাঁড় ফেলে উজিয়ে চলে যায়- দাঁড়ের তালে তালে ভাটিয়ালি গান গাইতে গাইতে।

ক্রমশ অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, দূর থেকে দূরান্তরে ভাটিয়ালির সুর মিলিয়ে যায়। আকাশের গায়ে একটি-দুটি করে তারা জ্বলে ওঠে, যেন কেউ একে একে দীপ থেকে দীপ জ্বালিয়ে দিচ্ছে। ওপারের মন্দির থেকে কাঁসর-ঘণ্টার ধ্বনি জলের উপর দিয়ে ভেসে এপারে এসে লাগে।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে এলে আদ্যিকালের বুড়ো ফটিক খানসামা সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে, তার পাকা দাড়ি দুলিয়ে জানিয়ে দেয়- ‘হুজুর, খাবার দিয়েছি টেবিলে।’ কোনোরকমে ওর একঘেয়ে রান্না খেয়ে আমি শুতে যাই। বাবা আলো জ্বালিয়ে বসে থাকেন তাঁর বই ও লেখার খাতা নিয়ে।

একরাশ বই তাঁর নিত্যসহচর- যেখানেই যেতেন একটি ছোটোখাটো লাইব্রেরি সঙ্গে যেত। তার মধ্যে থাকত গ্যেটে, টুর্গেনিভ, বালজাক, মোপাসাঁ, ওয়াল্ট হুইটম্যান প্রভৃতি বিদেশী সাহিত্য, অমরকোষ ও কয়েকখানা সংস্কৃত বই। সাহিত্য ছাড়াও তিনি ভালোবাসতেন পড়তে জ্যোতির্বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান ইত্যাদি দুর্বোধ্য বিষয়ের মোটা মোটা বই।

বাবার যৌবনকালের সঙ্গে পদ্মাবোটের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। সেই সময়কার অধিকাংশ কবিতা গল্প প্রবন্ধ এই বোটের ক্যাবিনে বসে লেখা। লোকজনের

সংস্রব, সংসারের জটিলতা যখনই পীড়া দিয়েছে, তিনি পরম শান্তি পেয়েছেন পদ্মানদী ও পদ্মাবোটের নিরালায় এসে। এই বোটে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়িয়ে গ্রাম্যজীবনের অন্তরে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। পদ্মাবোট তাঁকে যেমন আরাম দিয়েছে, তিনিও তেমনি এই বোটকে ভালোবেসে তাঁর সাহিত্যে একটি স্থায়ী আসন দিয়ে গেছেন।

তাঁর লেখার মধ্যে পাই ‘এই যেন আমার নিজের বাড়ি। এখানে আমিই একমাত্র কর্তা- এখানে আমার উপরে, আমার সময়ের উপরে, আর-কারও কোনো অধিকার নেই। যেমন ইচ্ছা ভাবি, যেমন ইচ্ছা কল্পনা করি, যত খুশি পড়ি, যত খুশি লিখি, এবং যত খুশি নদীর দিকে চেয়ে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে আপন-মনে এই আকাশপূর্ণ আলোকপূর্ণ আলস্যপূর্ণ দিনের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকি। বাস্তবিক, পদ্মাকে আমি বড়ো ভালোবাসি। ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত আমার তেমনি পদ্মা- আমার যথার্থ বাহন। মনে হয় যেন আমি এই আকাশের, এই নদীর, এই পুরাতন শ্যামল পৃথিবীর। বোটে আমার এই রকম কাটে। প’ড়ে প’ড়ে পরিচিত প্রকৃতির কত রকমের যে ভাবের পরিবর্তন দেখি তার ঠিক নেই।’

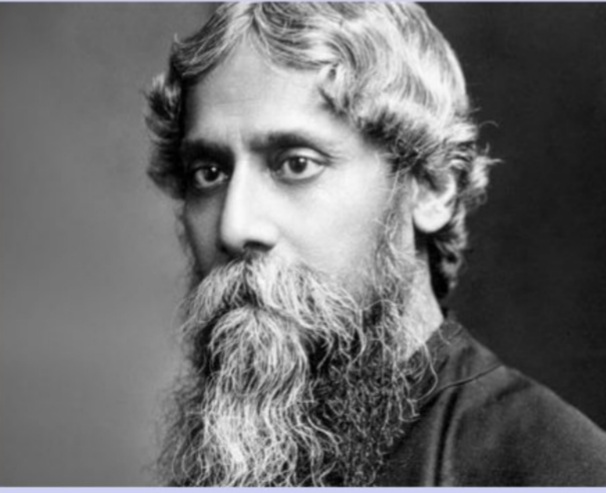

#লেখক রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সন্তান।